合作客戶/

拜耳公司 |

同濟大學 |

聯合大學 |

美國保潔 |

美國強生 |

瑞士羅氏 |

相關新聞Info

-

> 勝利油田常規和親油性石油磺酸鹽組成、色譜、質譜、界面張力測定(一)

> 表面活性劑是否對斥水性土壤的潤濕性有影響?——材料和方法

> 生物柴油密度與表面張力的實驗研究以及理論推算

> 反離子鹽KBr濃度對酰胺基陽離子Gemini表面活性劑的表/界面活性的影響(三)

> 酯化度與分子質量對果膠乳化性能、聚集體結構、界面性質的影響規律(一)

> 座滴法測量玻璃熔體表面張力裝置、步驟

> 硅基納米原位乳化減阻劑與原油的界面張力達到10-1mN/m數量級,提高原油采收率

> 農藥霧滴霧化與在玉米植株上的沉積特性研究

> 利用具有較強的表面張力的羧酸改良氧化鉛鋅礦球團干粉成型粘合劑

> ?平衡/動態表面張力測定:煤基C10~13MADS VS2A1

推薦新聞Info

-

> 單萜萜類驅油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測試與篩選(三)

> 單萜萜類驅油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測試與篩選(二)

> 單萜萜類驅油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測試與篩選(一)

> 紫檀芪的穩定性增強型抗氧化劑制作備方及界面張力測試——結果與討論、結論

> 紫檀芪的穩定性增強型抗氧化劑制作備方及界面張力測試—— 引言、材料與方法

> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結構形成機制(下)

> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結構形成機制(中)

> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結構形成機制(上)

> 電鍍液表面張力、接觸角、流速以及壓強等因素對硅通孔浸潤過程的影響(二)

> 電鍍液表面張力、接觸角、流速以及壓強等因素對硅通孔浸潤過程的影響(一)

單萜萜類驅油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測試與篩選(三)

來源:《非常規油氣》 瀏覽 26 次 發布時間:2025-11-28

3模擬實驗及結果分析

為了更好地對比驗證3種驅油劑的適用性,開展了靜態滲析及動態模擬驅油實驗,不考慮巖石礦物及孔喉結構對其帶來的影響,均采用統一規格巖心。

3.1靜態滲吸實驗

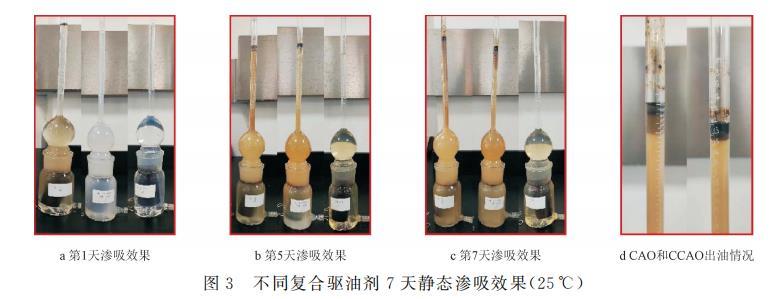

將巖心在110℃下烘干,稱重;將飽和好油的巖心置于阿莫特密封瓶(Amott cell瓶)中,分別加入試樣溶液(CAO、CCAO或FHQ-I的標準溶液)至略超過Amott cell瓶的最低刻度處,在25℃環境中,觀察并記錄其出油體積,通過計算得到的結果見表5,同時觀察不同時間飽和巖心滲吸出的原油形態(如圖3所示)。

| 驅油劑名稱 | 第1天 | 第5天 | 第7天 | 洗油率/% | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 滲吸狀態 | 滲吸體積/ml | 滲吸狀態 | 滲吸體積/ml | 滲吸狀態 | 滲吸體積/ml | ||

| CAO | 出油 | 0.1 | 增少量油 | 0.14 | 未變化 | 0.14 | 7.32 |

| CCAO | 未出油 | 0.0 | 出油較多 | 0.30 | 未變化 | 0.30 | 15.27 |

| FHQ-I | 未出油 | 0.0 | 未出油 | 0.00 | 未變化 | 0.00 | 0.00 |

3.1.1靜態滲吸結果分析

通過對靜態滲吸效果的跟蹤發現,CAO和CCAO對中黏度原油表現出較好的滲吸效果,分別析出0.55ml(其中2/3為乳狀液,實際含油約有0.14ml)和0.30ml(均為純油)。原因是CAO和CCAO含有單萜萜類化合物C,它具有與油相中重質組分相溶的特性,提升了低滲巖心中黏原油流動;同時,CCAO因添加了CDEA其最佳析出原油為0.30ml,且產出的原油幾乎沒有油水過渡層,而CAO的出油量(含油水過渡層)達到0.55ml約是CCAO的2倍,但實際純油量只有0.14ml,僅約為CCAO的一半。

FHQ-I全程沒有原油產出,但溶液顏色變黃,說明其也能進入巖心中。先進入巖心的FHQ-I驅油劑與原油高度乳化,此時油多水少,黏度較大,同時FHQ-I界面張力達到10^-2mN/m,此時巖心中的毛管力降低過多,不足以啟動低滲巖心中黏度較高的乳化原油,僅析出其中少量的輕組分。由于空間位阻效應,FHQ-I難以大量進入巖心,達不到高的水油比,黏度難以降低,不利于后續原油滲吸。

從以上分析來看,降黏增滲型驅油劑(CCAO和CAO)在靜態滲吸過程中通過降低原油黏度,提高了巖心原油的流動性及滲吸能力,其中CCAO滿足中黏原油滲吸驅油要求,靜態洗油率達到15.27%,且析出的原油不乳化,在實際生產過程中無需后續的破乳處理。

3.2物理模擬驅油實驗

表6 CCAO、CAO和FHQ-I驅替壓力梯度和采收率(30℃)| 驅油劑名稱 | 水驅 | 驅油劑驅 | 總計采收率/% | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 壓力/(MPa/m) | 采收率/% | 壓力/(MPa/m) | 提高采收率/% | ||

| CCAO | 2.07 | 56.6 | 1.47 | 13.2 | 69.8 |

| CAO | 2.18 | 51.4 | 1.68 | 8.7 | 60.1 |

| FHQ-I | 2.14 | 53.1 | 1.56 | 10.5 | 63.6 |

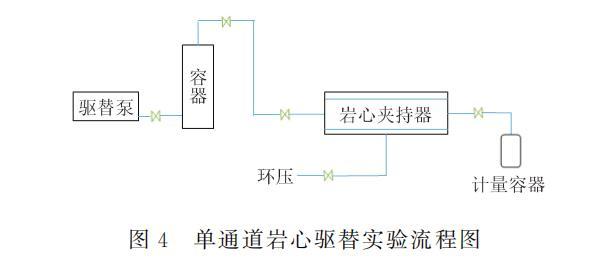

將3塊巖心抽真空后,飽和原油,根據飽和油的體積計算巖心孔隙度;將飽和好油的巖心在地層溫度下恒溫放置48h;使用標準鹽水進行水驅油,采出液含水率達到98%以上時停止,然后在地層溫度(30℃)下分別使用配制的CAO、CCAO和FHQ-I繼續以0.5PV的體積驅油,接著水驅直至含水率達到98%,計算出油體積,記錄驅替過程中壓力變化及采出液中的含油量,計算各階段采收率,結果見表6,驅替實驗流程如圖4所示。

3.2.1動態驅油實驗結果分析

由表6結果分析,3種驅油劑均具有降低注水壓力、提高注水驅油效率的性能。注水壓力分別降低了0.60MPa/m、0.50MPa/m和0.58MPa/m;采收率分別提高了13.2%、8.7%和10.5%。其中CCAO效果最佳,注水壓力降低0.60MPa/m,提高采收率13.2%。

3.3無因次滲吸時間數模分析

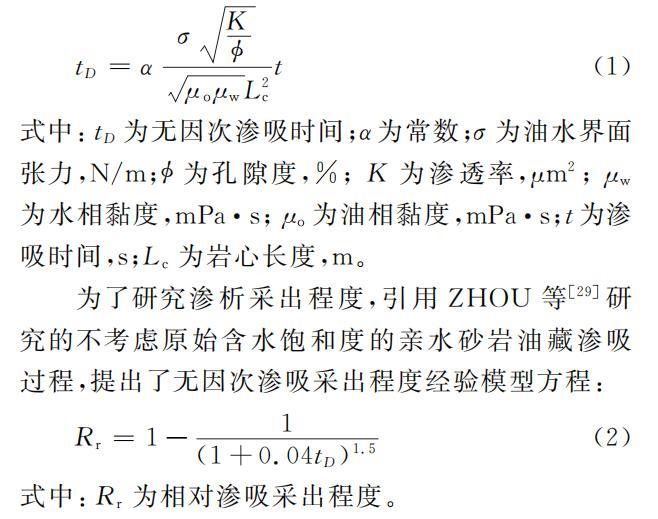

為研究黏度及界面張力對滲析采出程度的影響,引用MA等推導出的公式(1),式中同時考慮了親水系統和滲吸親油系統的無因次滲吸時間。

式中:Rr為相對滲吸采出程度。

結合式(1)和式(2)對實驗結果進行評價。從數模中可以看出,注入的驅替液黏度與地層水接近(1.0~1.2 mPa·s),因此發生滲吸時,原油黏度是油水間流度比的決定性因素,目標區塊原油黏度mu0為27 mPa·s,顯著大于常規低滲油藏原油黏度(通常約為2mPa·s)。FHQ-I驅油時不能降低原油黏度,同時界面張力低,相對應的tD較小,相對滲吸采出程度Rr低;而CCAO能大幅度降低原油黏度至接近地層水黏度,同時界面張力較FHQ-I大1個數量級,能夠極大改善中黏原油的滲吸能力,其相對應的tD較大,相對滲吸采出程度Rr高。

與前面的實驗結果對照,3種滲吸驅油劑的靜態滲析采出程度與其降黏能力正好一致;且CCAO界面張力1.72times10^-1mN/m為10^-1級,CAO界面張力1.13times10^0mN/m為10^0級,相同采出程度對比時,CAO的采出速度更快,僅2天即達到其滲析采油量的極限,而CCAO需5天才能達到極限,但采出程度高出1倍,符合數模預測結果。

高滲油藏依據毛細管理論Ca=muomega/sigma,毛細管數越高,即流體黏度和驅替速度越高,界面張力越低,采出程度越高;而低滲中黏物模驅油實驗中,由于額外增加了驅替壓力,無論哪種驅油劑都能顯著提高水驅油效果。在現場生產過程中,油藏內部的折算注水驅動壓力梯度為0.01~0.14MPa/m,遠遠達不到實驗時的驅替壓力。這也很好地解釋了靜態滲吸時FHQ-I驅油劑不出油,即靜態滲吸時毛管力不足以啟動低滲巖心中黏度較高的乳化原油,CCAO和CAO降黏增滲類驅油劑物理模擬驅油實驗時提高水驅油效率與靜態滲吸采出原油比例基本一致,適合于低滲中黏原油類儲層提高注水效果。

4結論

1.單萜萜類非超低降黏增滲驅油劑(CAO和CCAO)和低界面張力驅油劑(FHQ-I),界面張力分別達到10^0、10^-1和10^-2這3個數量級。其中CAO和CCAO的降黏率與水油比成正比,而FHQ-I的降黏率隨水油比增加先增加,在水油比達到30%~40%(反向點區間)以后開始降低。CAO和CCAO破乳均較快,半小時內即可破乳,且CCAO的破乳率更高,CAO由于部分乳化原油懸浮或吸附其中不能完全破乳;而FHQ-I形成的原油乳液穩定,恒溫7天仍未能自發破乳。

2.靜態滲吸實驗發現,CCAO、CAO和FHQ-I滲吸洗油率分別為15.27%、7.32%和0%。其中,CAO洗出含少量原油的中間乳化層,與洗出的上層原油體積相當,CCAO幾乎沒有油水過渡層,說明優化后的CCAO具有非常好的滲吸效果;而FHQ-I乳化能力強,表現為原位乳化的原油吸附在巖心表面無法脫離出來。動態物理模擬實驗顯示了3種驅油劑的動態采油效率,其中CCAO的采油效率最高,提高水驅采收率13.2%。

3.通過無因次滲吸時間數模、靜態滲吸和動態驅油實驗分析可知,低滲中黏原油油藏驅油首先要考慮降黏,提高基質中原油的滲吸能力,同時界面張力不宜過低,應通過增加滲吸能力進而提高采出程度。

綜上研究,在低滲透油田中黏原油開發過程中,考慮到原油的動、靜態滲吸驅油及采出后原油破乳的現實情況,優化后的單萜萜類CCAO非超低界面張力降黏增滲驅油劑具有瓦解原油中增黏因子(膠質、瀝青質)的吸附和聚集,顯著降低地層原油黏度的特點,符合數模預測結果,很好地滿足了“低滲中黏原油”區塊三次采油提高采收率的要求。